Il 1° Dicembre 1923 segna una data indelebile per le comunità alpine delle Orobie bergamasche, specialmente per quelle della bellissima Val di Scalve. Le arcate della diga del Gleno cedono, liberando il passaggio ai 6 milioni di metri cubi d’acqua che faranno strage nei paesi sottostanti. La furia dell’acqua si porterà via più di 500 persone e lascerà una cicatrice ancora non del tutto rimarginata a distanza di quasi un secolo.

La storia della diga del Gleno ha inizio nei primi anni del 1900, e rientra tra le tante opere destinate a garantire all’Italia e alle sue industrie, una maggior autonomia energetica. L’idea di sfruttare gli innumerevoli corsi d’acqua che dall’intero arco alpino si riversano nelle pianure a valle, già teorizzata a lungo, inizia a concretizzarsi sul finire dell’800, quando il rapido progresso tecnico-scientifico permette una maggior facilità di trasporto dell’energia. L’importanza delle dighe e delle centrali idroelettriche crescerà in maniera costante fino agli anni ’60, arrivando a generare più dei due terzi del fabbisogno energetico del paese. Dopo il 1962 il declino sarà veloce, quando le politiche energetiche favoriranno un uso sempre più massiccio di carburanti fossili, importati per lo più dai grandi paesi produttori.

La Val di Scalve entra nel grande progetto nazionale a partire dal 1907, con i primi sopralluoghi e la prima richiesta per la concessione dello sfruttamento idroelettrico dei torrenti Povo e Nembo. Richiesta che verrà prima rilevata dall’Ingegnere Giuseppe Gmur e poi ceduta nel 1916 ai fratelli Viganò, in cerca di nuove fonti energetiche per la produzione di cotone nelle loro aziende. I primi lavori destinati a creare l’imponente diga hanno inizio solamente nel 1919, con la fine della Grande Guerra che tanto aveva richiesto e consumato in termini di risorse e mezzi.

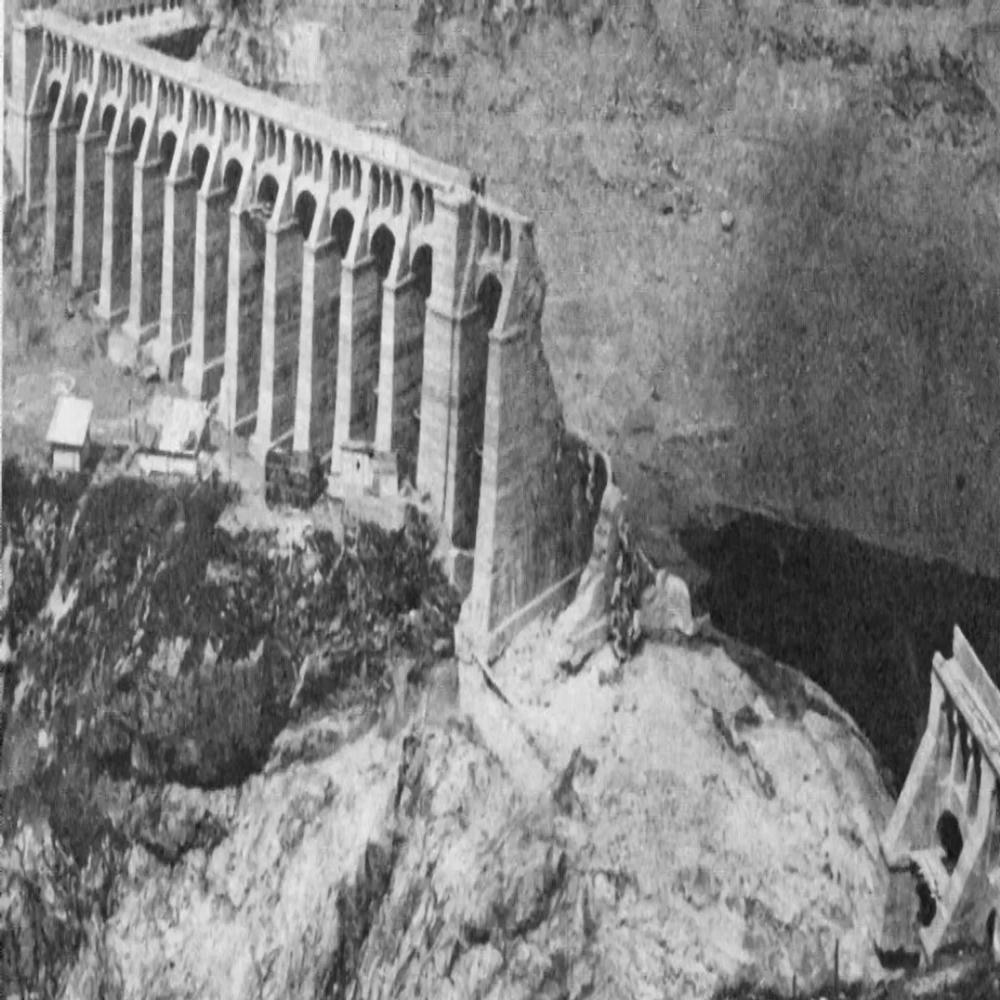

Il progetto iniziale, presentato al Genio Civile di Bergamo, prevede uno sbarramento a gravità, costruito con materiali di origine locale, per lo più pietrame e malte di calce locale ancora consentite nella legislazione dell’epoca. Finalizzata la prima parte del progetto, si decide di ampliare la diga con un successivo sistema ad archi, alti quasi 30 metri e realizzati in calcestruzzo, a poggiare direttamente sulla prima struttura appena conclusa. La costruzione delle arcate, non prevista nel progetto originario, durerà fino al 1923, e il risultato finale sarà un imponente sbarramento lungo quasi 200 metri e alto più di 40 che avrebbe, da lì a poco, intrappolato circa 6 milioni di metri cubi di acqua.

In concomitanza con questo ampliamento, iniziano a circolare le prime voci che getteranno lunghe ombre sulla effettiva tenuta del progetto e dei materiali usati per la costruzione. Una lettera anonima giunge alla la Prefettura di Bergamo, denunciando l’ uso di calcina, laddove ci sarebbe dovuto essere cemento, molto più resistente, ma le indagini saranno troppo timide, inconclusive e quindi non in grado di impedire l’imminente tragedia.

Nell’Ottobre dello stesso anno, il bacino si riempie naturalmente per la prima volta a causa delle violente piogge autunnali e subito si verificano le prime perdite d’acqua tra le arcate e il primo anello di sbarramento poggiante direttamente sulla pietra. Il bacino artificiale inizia ad accumulare anche i detriti portati dai torrenti in piena, ma si assiste con impotenza, sperando che la diga possa reggere, nonostante le arcate centrali mostrino preoccupanti segni di imminente cedimento.

All’alba del 1°Dicembre 1923, Francesco Morzenti, unico sorvegliante della diga quella mattina, avverte ciò che lui definirà poi come “un violento moto sussultorio” con conseguente perdita di materiale roccioso dalle pareti della diga. Poi le dieci arcate centrali crollano, aprendo un largo varco per l’acqua e i detriti che iniziano la violenta rincorsa verso valle.

Il primo centro abitato a fare i conti con la furia delle acque è Bueggio: le centrali elettriche vengono letteralmente spazzate via, insieme a chiese, case e cimiteri. La fonderia di ghisa viene sommersa dando vita a fiamme e un mare di vapore. Anche Dezzo viene duramente colpita. L’acqua travolge tutto nell’inarrestabile corsa che si concluderà nel Lago d’Iseo, 40 chilometri a valle. Nel lago verranno recuperati cinquanta corpi, ma le vittime saranno circa dieci volte di più, nonostante le stime ufficiali parlino di 356 vittime.

Il recupero delle comunità colpite è lento, così come il percorso della giustizia: il tribunale di Bergamo cerca di condannare Virgilio Viganò, a capo del progetto e principale beneficiario dell’energia prodotta dalla diga, e l’ingegnere Santangelo in quanto principali colpevoli del disastro del Gleno. Ma la pena inflitta è minima, una multa e pochi mesi da scontare in carcere. Una farsa quasi, se vogliamo vederla per quello che è.

Si è lungamente parlato della qualità scarsa dei materiali impiegati e delle modifiche in corso d’opera al progetto originale, ma nulla è mai stato oggettivamente verificato e così nessuno ha mai pagato veramente per il disastro e nessuno lo farà mai.

Rimane aperta così una ferita ancora oggi mai chiusa. L’ infausta data viene commemorata con dolore, anno dopo anno, dagli abitanti che vivono nella valle sotto la carcassa di ciò che voleva essere una delle dighe più importanti delle Alpi. Le arcate rimaste in piedi, visitate da molti amanti della montagna, sono simbolo di morte, ma anche di rinascita e prosperità di una valle che ha saputo rialzare la testa ed è tornata a vivere.